Die Galileischen Monde des Jupiter

Im Jahre 1610 entdeckte Galileo Galilei vier Monde, die später nach den Geliebten und dem Mundschenk des antiken Gottes Jupiter benannt wurden: Europa, Io, Callisto, und Ganymed. Erst 282 Jahre später entdeckte man den fünften Mond, Amalthea. Dank einiger Missionen von Raumsonden zu Jupiter kennt man nun insgesamt 97 Monde. Der dem Jupiter nächste Galileische Mond Io ist zugleich der vulkanisch aktivste Körper im Sonnensystem. Die ungewöhnliche geologische Aktivität wird durch die Gezeitenkräfte von Jupiter, Europa und Ganymed hervorgerufen. Callisto ist am weitesten vom Jupiter entfernt und bedeutend kälter. Wegen der fehlenden Hitze im Inneren erfuhr seine Oberfläche nach den Einschlägen von Meteoriten keine Umformung mehr und ist die am stärksten verkraterte Landschaft im Sonnensystem. Wie Callisto hat auch Ganymed dicke Eisdecken an der Oberfläche, präsentiert sich jedoch bei weitem nicht so gleichförmig wie Callisto. Irgendwann war Ganymed wahrscheinlich einer erdähnlichen Plattentektonik ausgesetzt unterschiedliche Oberflächenbereiche unterschiedlich alt sind. Neben Hochländern gibt es sehr alte Bereiche, die ähnlich viele Einschlagkrater wie Callisto besitzen. Ganymed ist der größte Mond im Sonnensystem, verfügt über eine eigene Magnetosphäre (ungewöhnlich für einen Mond) und ist größer als Merkur und Pluto. Besonders aufregend ist der Mond Europa, denn er zählt zu den Orten im Sonnensystem, wo die Möglichkeit extraterrestrischen Lebens besteht. Die deutlich sichtbaren Streifen auf seiner eisigen Oberfläche ähneln Eismustern in den Salzwassermeeren der Erde.

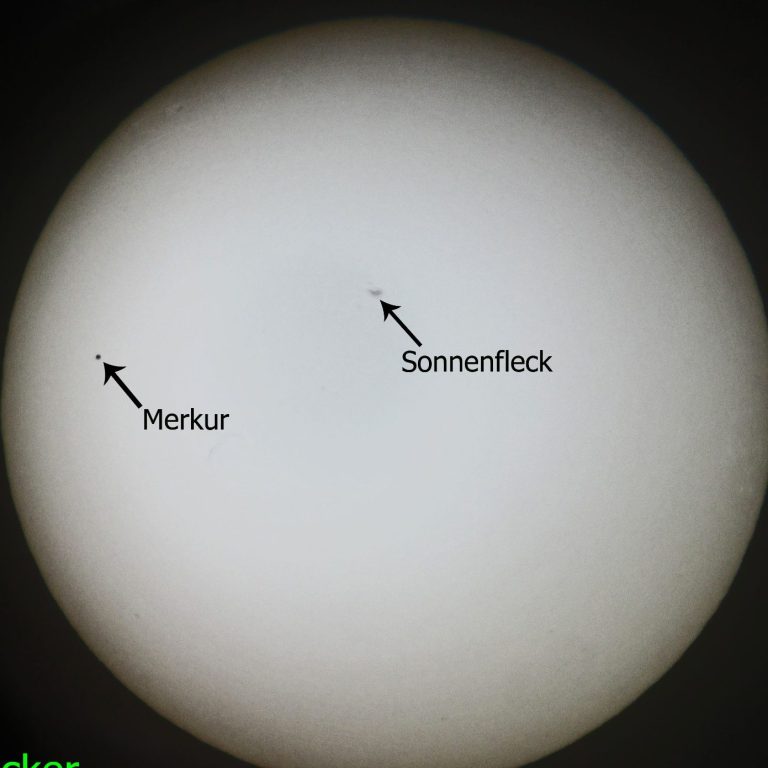

Merkur vor der Sonne!

Der Merkurtransit vom 09.05.2016. Ganz selten kommt es vor, dass die inneren Planeten Venus oder Merkur von der Erde aus gesehen vor der Sonne vorbeiziehen. Man nennt dies einen Transit. Einen solchen Moment habe ich hier festgehalten. Merkur ist mit einem Durchmesser von nur 4.878 km der kleinste und zugleich auch der innerste Planet des Sonnensystems. Für einen Orbit um die Sonne (ein Jahr) benötigt er nur 88 Erdtage. Da der Merkur einen verhältnismäßig großen Eisenkern besitzt, ist seine Dichte mit 4,5 g/cm³ sehr hoch. Auf den Bildern unten sieht man den winzigen Merkur vor der riesigen Sonne.

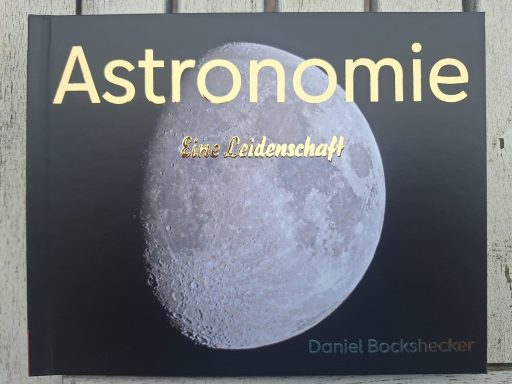

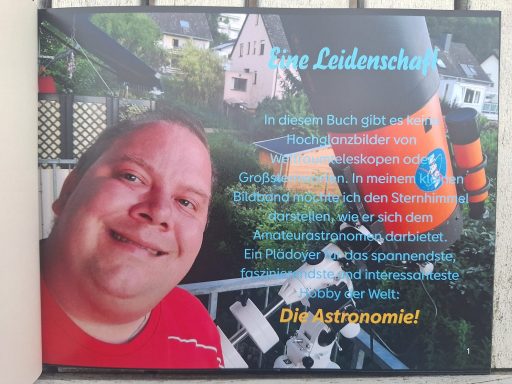

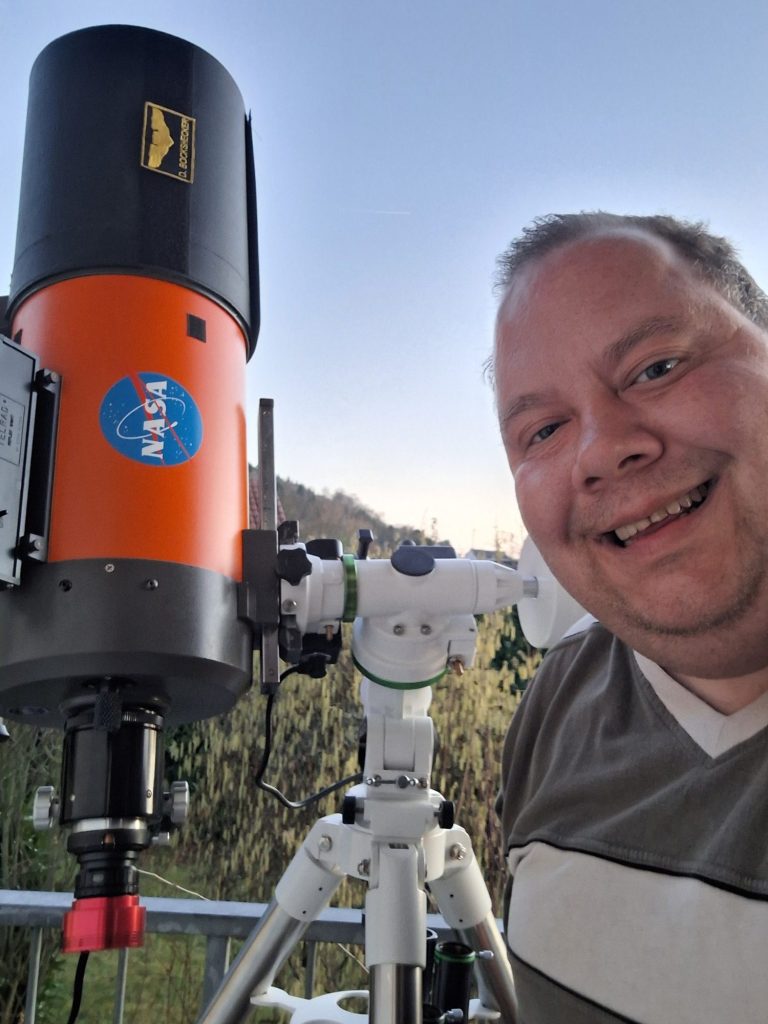

Jubiläum! 15 Jahre praktische Astronomie!

Wir schreiben den 17. Mai 2010. Auf meiner Dachterrasse steht mein erstes eigenes Teleskop, ein Bresser Pluto, ein kleines Spiegelteleskop. Voller großer Erwartung startete ich meine erste Mondbeobachtung. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen: All die Krater, Gebirge, Mare und Hochländer auf der Mondoberfläche. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus! Und so geht es mir heute noch, wenn ich die Wunder des Universums im Teleskop sehe. Mittlerweile habe ich mein zweites C8, computergesteuertes ein Schmidt-Cassegrain Teleskop und einen kleinen Refraktor.

Heute, am 17. Mai 2025 blicke ich auf interessante und aufregende 15 Jahre zurück. All die vielen tollen Momente mit interessanten Menschen, TV- und Zeitungsauftritten, die Vereinsgründungen der Sternwarte Siebengebirge e.V. und Projekt Ikarus, vielen Vorträgen und vor allem die lieben Freunde, die ich durch meine Leidenschaft gewonnen habe. Es ist schön, in der Volksbildung aktiv zu sein und andere Menschen zu inspirieren.

Hier folgen nun einige Bilder der letzten 15 Jahre in lockerer Reihenfolge, teils noch unveröffentlicht.

Auf die nächsten 15 Jahre,

Euer Daniel Bockshecker

Aurora Borealis - Polarlichter und wie sie entstehen

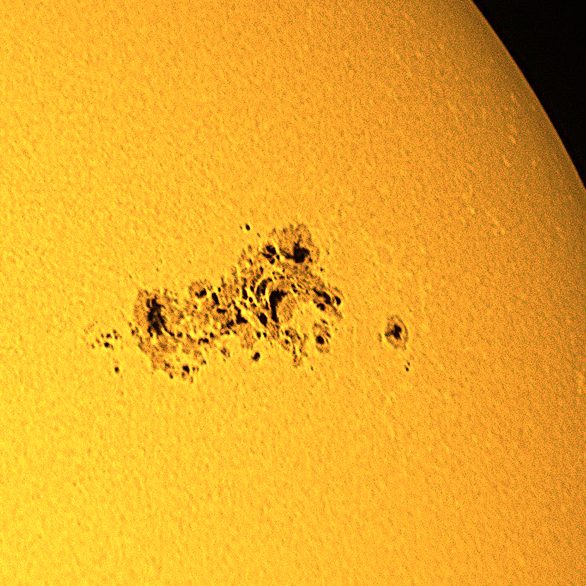

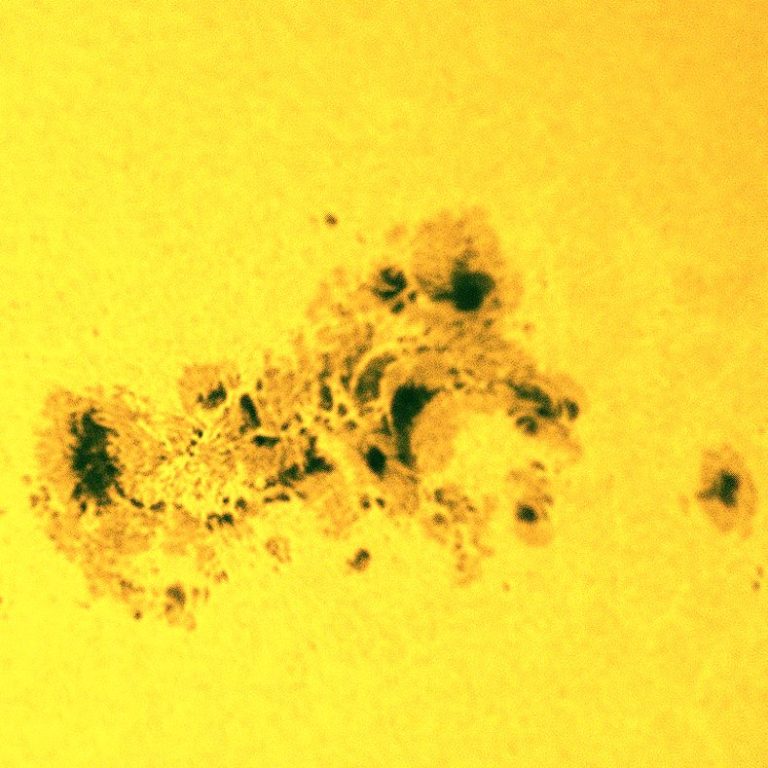

Unsere Sonne erscheint uns als ein ruhiger und gleichmäßig strahlender Gasball am Taghimmel. Doch das ist sie keineswegs. Auf ihrer Oberfläche spielen sich gewaltige Aktivitäten ab. Da die Sonne an ihrem Äquator schneller rotiert als an den Polen, wickelt sich ihr Magnetfeld um den Äquator auf. Dort, wo die magnetische Dichte am höchsten ist, steigen ganze Bündel von Magnetfeldlinien aus der Photosphäre bis in die Corona hinauf und bilden dabei Schleifen auf der Sonnenoberfläche. Und genau dort entstehen dann die Sonnenflecken.

Je nachdem, wie heftig und in welchem Ausmaß ein solches Ereignis stattfindet, kann es auch zu einem koronalem Massenauswurf kommen. Ein solcher koronaler Massenauswurf schleudert eine riesige Plasmawolke ins Weltall. Sie enthält Elektronen, Protonen und auch die Kerne von Sauerstoff, Stickstoff, Helium und Eisen. Dieses Plasma kann nach etwa 2-4 Tagen auch die Erde treffen.

Unser Heimatplanet hat auch ein Magnetfeld, welches dem eines Stabmagneten gleicht. Es lenkt das Plasma zu den beiden Polen des Erdmagnetfeldes. Hier tritt es in die Erdatmosphäre ein und verursacht durch Ionisation die wunderschönen Polarlichter in 60°-80° nördlicher und südlicher Breite. Im Norden heißen sie übrigens Aurora borealis, im Süden Aurora australis. Die Aurorae können verschiedene Farbe haben: In 100 km Höhe verursachen Sauerstoffatome grünes Licht und in 200 km Höhe rotes Licht. Da die Sauerstoffatome in unseren Breiten nicht sehr tief in die Atmosphäre eindringen können, sind die Polarlichter in Europa meistens rot. Stickstoffatome senden blaues und violettes Licht aus. Da hierfür sehr viel Energie nötig ist, kommen blaue und violette Aororae eher selten vor und meistens nur dann, wenn es auf der Sonne eine besonders starke Eruption gegeben hat. Große Ausbrüche auf der Sonne sind übrigens auch oft für Strom- und Kommunikationsausfälle verantwortlich.

Die Sichtung von Polarlichtern ist eng an den elfjährigen Sonnenzyklus gebunden. Er entsteht dadurch, dass das Sonnenmagnetfeld alle elf Jahre, vermutlich weil es zu stark aufgewickelt wurde, zusammenbricht und sich genau umgekehrt wieder aufbaut. Zu starker Sonnenaktivität kommt es dann, wenn das Magnetfeld der Sonne sehr stark aufgewickelt ist und dadurch auch viele Sonnenflecken zu sehen sind.

Bilder unten: Alle Polarlichtbilder mit freundlicher Genehmigung von Peter Oden. Die Sonnenbilder sind von mir (Daniel Bockshecker).

Sommer, Sonne Sonnenflecken

Es ist bald Sommer, die schönste Zeit des Jahres. Fast jeder freut sich in dieser Zeit auf seinen Jahresurlaub, in dem das Wetter und natürlich auch die Sonne im Mittelpunkt stehen. Doch was ist die Sonne eigentlich? Was geht auf ihr vor? Hier ist eine kleine Zusammenfassung.

Unsere Sonne, unser Zentralstern und Lebensspender hat einen mittleren Durchmesser von 1.390.400 km (Erde: 12.756 km), sie umrundet unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, einmal in 225 Millionen Jahren. Man nennt dies auch ein Galaktisches Jahr. Vor einem Galaktischen Jahr lebten auf der Erde die ersten Dinosaurier. Unsere Sonne ist einer von 100 Milliarden Sternen in unserer Milchstraße und enthält 99,86% der gesamten Masse des Sonnensystems, bei einer Dichte von 1,4g/cm³ (Erde: 5,5g/cm³). Unsere Erde hätte 1.300.000 mal in ihr Platz. Die mittlere Entfernung zwischen Sonne und Erde beträgt durchschnittlich 150.000.000 km. Diese Entfernung wird auch "Astronomische Einheit" (AE) genannt und für Entfernungsangaben innerhalb des Sonnensystems verwendet. Ihre Energie schöpft die Sonne aus der Fusion von Wasserstoff zu Helium, dem nächst schwererem Element. Sie ist also mit einer gigantischen, ständig explodierenden Wasserstoffbombe zu vergleichen. Es ist der gleiche Fusionsprozess. Aber keine Sorge, ihr Wasserstoffvorrat reicht noch für ca. 4 bis 4,5 Milliarden Jahre, bevor sie sich in ihrem Todeskampf zu einem Roten Riesen aufbläht und anschließend explodiert. Dieses Szenario wird unsere Erde wahrscheinlich nicht überleben. Falls doch, dann wird sie als ein toter Schlackeball durch den Raum driften. Doch im Moment ist die Sonne an der Hälfte ihres Lebens angelangt und versorgt uns sehr gleichmäßig mit Energie in Form von Licht und Wärme. Durch die Entfernung und das Größenverhältnis von Sonne und Erde empfängt unser blauer Planet nur etwa ein Milliardstel der Energie, die die Sonne produziert.

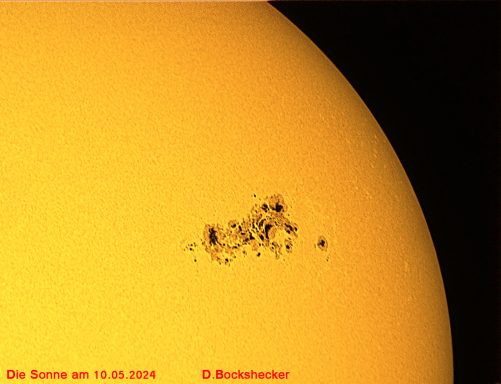

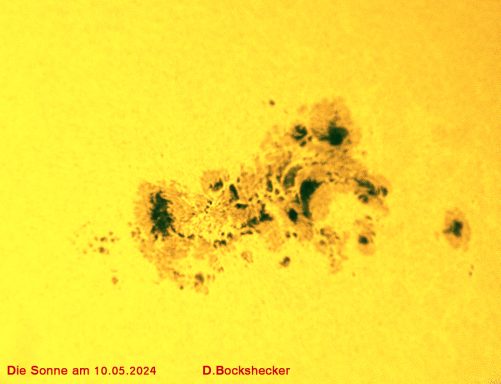

Auf den beiden Bildern unten sieht man eine große Gruppe von Sonnenflecken, die vor ungefähr einem Jahr aufgenommen wurden. Sie entstehen durch starke Verwirbelungen im Sonnenmagnetfeld. Sie erscheinen deshalb dunkel, weil sie mit 4.000°C kühler sind als ihre Umgebung mit etwa 6.000°C. Deshalb strahlen sie weniger Energie und deshalb auch weniger Licht aus. Durch ihre helle Umgebung sehen die Sonnenflecken daher dunkel aus. Aber: würde man einen Sonnenfleck von der Oberfläche der Sonne nehmen und alleine an den Himmel setzen, so wäre er noch deutlich heller als der Vollmond!

Weil die Sonne fast nur aus Gas und Plasma besteht, rotiert sie den Polen langsamer als am Äquator. Am Äquator benötigt sie 25 Tage, 9 Stunden und 7 Minuten für eine Umdrehung. An den Polen braucht sie etwa fünf Tage länger. Außerdem lässt sich auf dem Bild gut erkennen, dass sich die Sonnenflecken verändern, also eine eigene Dynamik besitzen. In diesem Fall können wir sogar beobachten, dass sie schwächer werden und bald wieder verschwinden werden. Sonnenflecken existieren nur für einige Tage. Die Anzahl der Sonnenflecken schwankt in einem Elf-Jahreszyklus. Nach elf Jahren bricht das aufgewickelte Magnetfeld zusammen und bildet sich neu. Wenn das passiert ist, gibt es sehr wenige Sonnenflecken. Dann spricht man von einem Sonnenfleckenminimum. Im Jahr 2024 hatten wir ein Maximum.

VORSICHT! NIEMALS die Sonne ohne geeigneten Filter beobachten. Erblindungsgefahr!

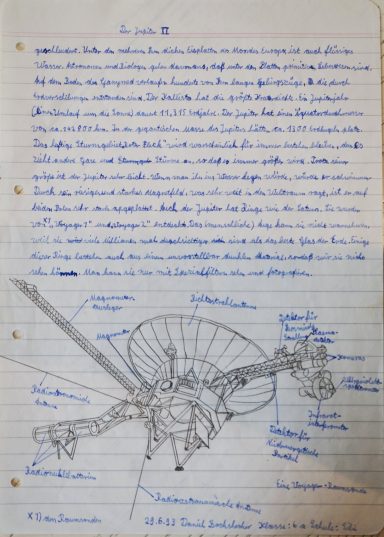

Meine erste astronomische Arbeit 1993

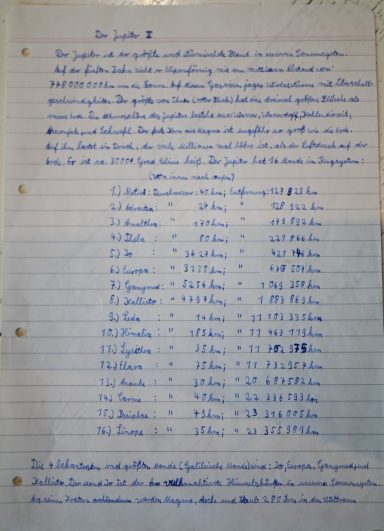

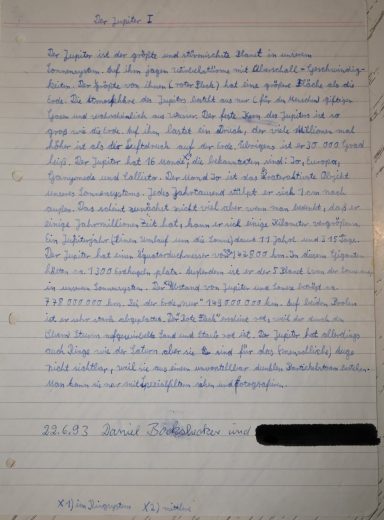

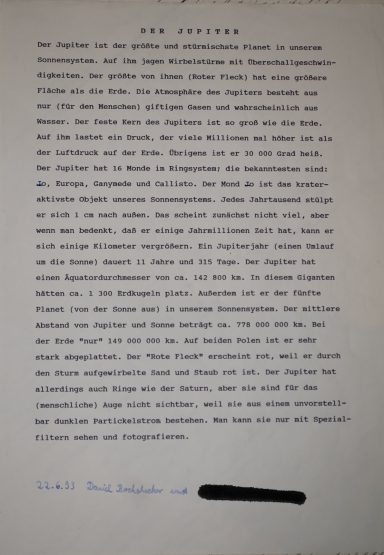

Beim Durchstöbern meiner astronomischen Bibliothek bin ich auf ein paar interessante Papiere gestoßen:

Nämlich meine erste astronomische Arbeit vom 22.06.1993!

Damals war ich Schüler in der 6a des städt. Siebengebirgsgymnasiums (SIBI) in meiner Geburtsstadt Bad Honnef. Im Physikunterricht nahmen wir unser Sonnensystem durch. Ein Mitschüler und Freund hatte mit mir die Aufgabe, über den Riesenplaneten Jupiter zu referieren. Ich weiß noch, wie wir beiden zwölfjährigen Jungs uns im Sommer ´93 mit voller Begeisterung an die Arbeit machten. War doch der Vater des Freundes selbst Amateurastronom und arbeitete beim DLR im Satellitenbau. Er half uns maßgeblich. Der Vater des Mitschülers hatte ein ganz tolles Arbeitszimmer. Dort waren großformatige Bilder des Halleyschen Kometen, der damaligen Spaceshuttlemissionen und Planeten unseres Sonnensystems zu sehen. Da war es um mich geschehenen:

Seit dieser Zeit interessiere ich mich für Astronomie. Das war der Grundstein!

Ich plädiere deshalb für

ASTRONOMIE IN DIE SCHULEN!

Die Astronomie ist von der UNESCO als "Basicscience" eingestuft. Sie verbindet Physik, Mathematik, Chemie, Geologie und Biologie in einem wissenschaftlichen Kontext.

(Einfach auf die Bilder klicken, um sie zu vergrößern)

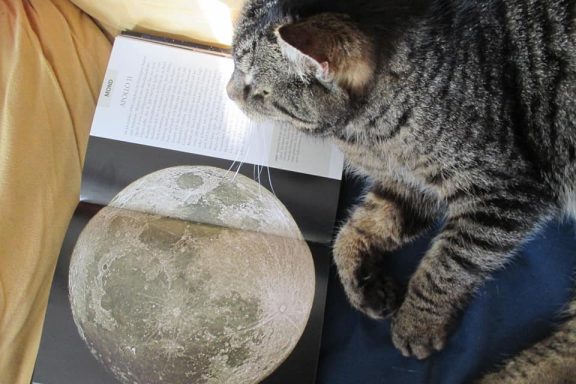

Faszination Mondbeobachtung

Seit jeher übt der Mond eine Faszination auf den Menschen aus, die bisher ungebrochen ist. Jede Nacht zeigt er uns ein anderes Gesicht. Schon seit vielen Jahrtausenden ranken sich etliche Mythen und Legenden um ihn, das Allermeiste ist jedoch blanker Unsinn und entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Der treue Begleiter der Erde ist nach heutigem Wissensstand durch eine gewaltigen Kollision mit einem marsgroßen Himmelskörper vor etwa 4,5 Milliarden Jahren aus ihr entstanden. Er besteht hauptsächlich aus Basalt und einem Eisenkern. Der Mond hat einen mittleren Durchmesser von 3.474,2 km und umrundet unsere Erde in einer gebundenen Rotation. Dadurch zeigt er uns stets dieselbe Seite. die mittlere Entfernung zwischen Erde und Mond beträgt 384.400 km. Das sind 1,28 Lichtsekunden.

Auf dem Mond dauert ein Tag etwa 29,5 Erdtage, gemessen vom höchsten Sonnenstand Mittags bis zum nächsten höchsten mittäglichen Sonnenstand. Dadurch verschiebt sich der Terminator (die Tag/Nachtgrenze) auf dem Erdtrabanten recht langsam und lässt sich gut beobachten. Bei zunehmendem Mond bricht am Terminator der Morgen an, bei abnehmendem Mond ist dort später Abend. Und genau deshalb kann man die Mondlandschaft hier am besten beobachten, weil der Sonnenstand hier am geringsten ist und dadurch die Schattenwürfe sehr lang sind. Dadurch erscheint die Mondlandschaft hier besonders plastisch. Und hier gibt es schon mit einem einfachen Fernglas viel zu entdecken.

Der Goldene Henkel

In der neunten Nacht nach Neumond (man nennt es astronomisch Mondalter 9 d), kann man den Goldenen Henkel sehen. Es ist zunehmender Mond und die Gipfel des Juragebirges befinden sich schon im Sonnenlicht, während das vorgelagerte Sinus Iridium (Regenbogenbucht) noch in der Dunkelheit liegt. Ein besonderer Berg ist der Promontorium Laplace, der am östlichen Ende des Juragebirges einen Schatten in der Form eines nahezu gleichschenkligen Dreiecks wirft.

Kraterlandschaften

Wer schon ein kleines Teleskop besitzt, kann schon einige Details mehr sehen. So kann ein und dieselbe Landschaft in verschiedenen Beleuchtungssituationen völlig anders aussehen. Ein sehr schönes Beispiel hierfür sind die drei Ringgebirge Theophilus, Cyrillus und Catharina. Die linke Aufnahme entstand beim Mondalter 6 d (zunehmend), die rechte Aufnahme beim Mondalter 19 d (abnehmend).

Dies sind nur zwei Beispiele der faszinierenden Mondlandschaft mit ihren Licht- und Schattenspielen. Da der Mond eine sehr komplexe Oberfläche besitzt, gibt es auf ihm sehr viel zu entdecken. Ob mit bloßem Auge, mit dem Fernglas oder mit dem Teleskop: Er sieht immer anders aus! Probiert es doch einmal bei eigenen "Mondspaziergängen" aus.

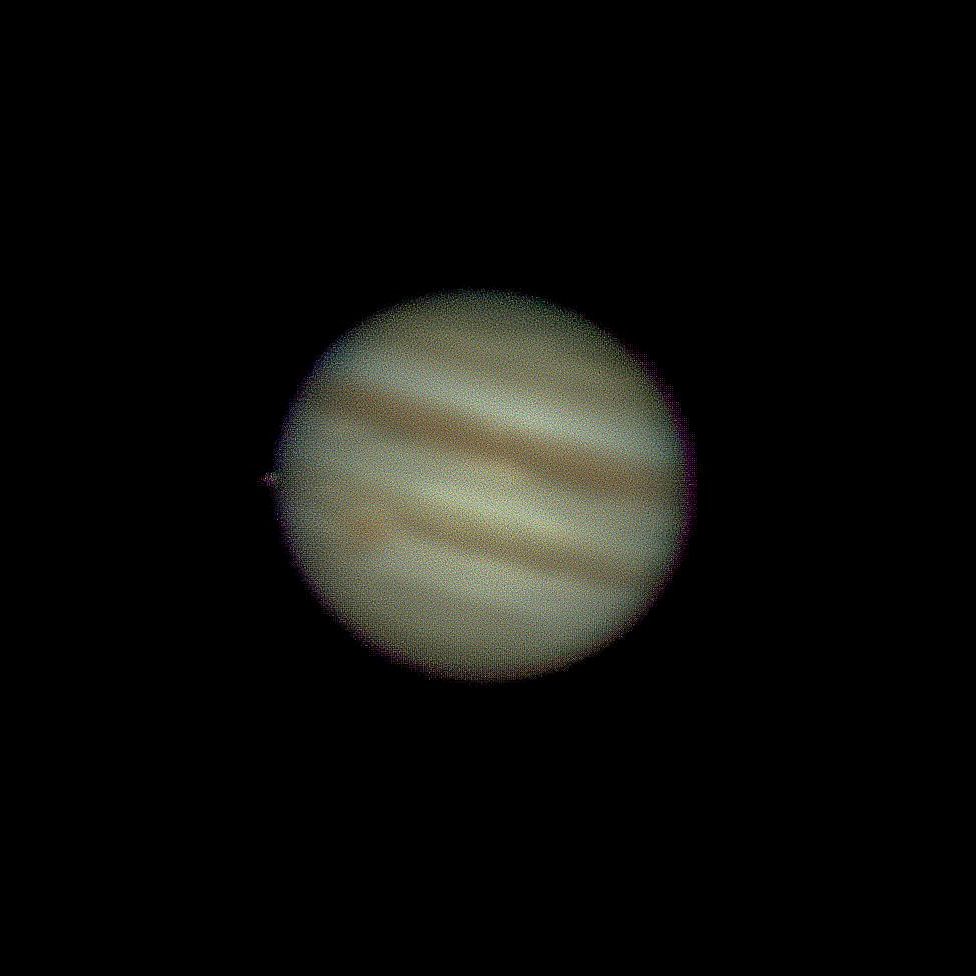

Jupiter und Mars am 07.03.2025

Bei mäßigem Seeing konnte ich Jupiter und Mars am Celestron C8 abbilden. Leider konnte ich nur die zweifach Barlowlinse anwenden, da die Luft zu sehr waberte. Das Teleskop hat eine Brennweite von 2.000 mm und die zweifach Barlowlinse verdoppelt die Brennweite auf 4.000 mm.

Jupiter

Der König des Sonnensystems. Deutlich sind die Stürme auf seiner Oberfläche zu erkennen. Oft erreichen sie Überschallgeschwindigkeit.

Mars

Unser äußerer Nachbar im Sonnensystem besitzt, genau wie die Erde, eine nördliche Polkappe. Sie besteht aus Wassereis und gefrorenem CO². Sie ist auf dem Bild gut zu erkennen.

Venus

Unser innerer Nachbarplanet in 41,4 Millionen Kilometer Entfernung (heute am 06.03.2025). Sehr schön ist ihre Sichelgestalt zu erkennen. Auf der Venus herrscht ein Atmosphärendruck, der 90 mal höher ist als auf der Erde. Die Temperatur beträgt ca. 450°C. Blei wäre hier flüssig. Es regnet Schwefelsäure und die Atmosphäre besteht aus CO². Würde ein Mensch dort aussteigen, würde er sofort vergiftet, verätzt, verbrannt und zerquetscht werden. Eine höllische Schwester der Erde also.

Jupiter

Der Gasgigant des Sonnensystems hat eine mittlere Entfernung zur Erde von 778,6 Millionen Kilometern. Jupiter ist so groß, dass 109 Erdkugeln nebeneinander seinen Durchmesser ergeben würden. Ein Mensch, der auf der Erde 100 Kg wiegt, würde auf Jupiter 214 Kg wiegen.

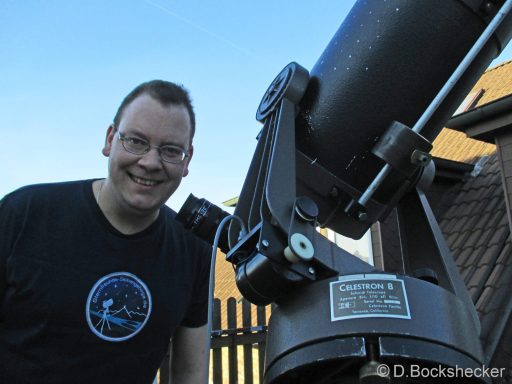

Ich mit meinem Teleskop

Mit meinem Celestron C8 Teleskop habe ich die nebenstehenden Aufnahmen getätigt. Leider konnte ich nur bis 4.000 mm Brennweite gehen, da der Dunst des Rheintals weitere Vergrößerungen unmöglich machte.

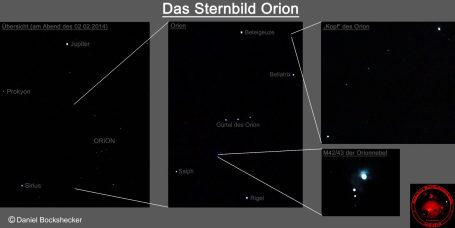

Das Sternbild Orion

Das auffälligste und wohl auch eines der prominentesten Sternbilder, welches momentan am Himmel zu sehen ist, ist das Sternbild des Orion. Es ist das Lieblingssternbild zahlreicher Amateurastronomen, weil es hier sehr viel zu beobachten gibt. Zu sehen ist das Wintersternbild von Ende August (am Morgenhimmel) bis April (am Abendhimmel).

In der griechischen Mythologie war Orion ein riesenhafter Jäger, der mit seinen beiden Hunden (großer und kleiner Hund, lat. Canis major, Canis minor, ebenfalls benachbarte Sternbilder) an den Sternhimmel versetzt wurde.

Der Hauptstern des großen Hundes ist Sirius, im Volksmund auch "Hundsstern" genannt. Er ist mit -1,46 mag der scheinbar hellste Stern am Nachthimmel und ist bereits gut in der Dämmerung zu erkennen. Das liegt auch daran, dass Sirius mit nur 8,6 Lichtjahren Entfernung der Erde sehr nah ist.

Der hellste Stern mit +2.7 mag im kleinen Hund ist Prokyon, auch er ist uns mit nur 11,4 Lichtjahren Entfernung sehr nah.

Das Sternbild Orion besteht im Wesentlichen aus den beiden Schultersternen Beteigeuze und Bellatrix, seinem Markanten Gürtel, gebildet aus den drei Sternen (von links) Alnitak, Alnilam und Mintaka, sowie den beiden Fußsternen Saiph und Rigel. Unter dem Gürtel ist das Schwert des Orion zu sehen. Es besteht (von oben) aus dem offenen Sternhaufen NGC1981, dem Reflexionsnebel NGC1977, dem berühmten, großen Orionnebel, bestehend aus M42 und M43, dem offenen Sternhaufen NGC 1980, sowie dem Reflexionsnebel NGC1999. Hier gibt es also sehr viel zu sehen. Mit bloßem Auge ist bereits der 1.340 Lichtjahre entfernte Nebelkomplex M42/43 als diffuses Wölkchen zu erkennen. Mit dem Fernglas lohnt sich ein Blick ebenfalls, so ist bereits seine Form gut zu erkennen. Im Teleskop ist der Anblick noch beeindruckender. Schon mit kleinen Amateurgeräten lassen sich bereits die Trapezsterne auflösen. Hierbei handelt es sich um ein vierfach-Sternsystem, welches die umliegenden Sterne überstrahlt. seine Sterne haben bis zu 30 Sonnenmassen. Der Orionnebel ist ein gigantisches Sternentstehungsgebiet, in dem ständig neue Sterne entstehen. Seine weiße Rosette misst im Durchmesser etwa 24 Lichtjahre. Mit bloßem Auge erscheint M42/43 grünlich, in langzeitbelichteten Aufnahmen kommen pinke bis rötliche und blaue Farben hinzu.

Ganz in der Nähe des Gürtelsterns Alnitak befinden sich die beiden galaktischen Nebel IC434 und der Flammennebel NGC2024. Letzterer ist berühmt durch den in ihm enthaltenen Pferdekopfnebel, eine Dunkelwolke, die einem Pferdekopf verblüffend ähnlich sieht. Er ist etwa 1.200 Lichtjahre von der Erde entfernt. NGC2024 kann ebenfalls bereits durch Amateure beobachtet und fotografiert werden.

Über den beiden Schultertsernen Beteigeuze und Bellatrix befindet sich der "Kopf" des Orion. es handelt sich um den offenen Sternhaufen Collinder 69. Im Teleskop erscheint er als eine Sternenkette von gravitativ aneinander gebundenen Sternen. Sie befinden sich in einer Entfernung von etwa 1.400 Lichtjahren.

Schaut man weiter östlich von Bellatrix, so gelangt man zum Schild des Orion, einer gebogenen Sternenkette, deren Sterne allerdings unterschiedlich weit voneinander entfernt liegen und gravitativ nicht aneinander gebunden sind.

Es lohnt sich also, das Sternbild Orion einmal näher zu betrachten. Mit bloßem Auge, mit dem Fernglas und mit dem Teleskop kann man hier sehr schöne und interessante Objekte beobachten.

2024 YR4

Auch wenn dieser Asteroid momentan für Unruhe sorgt: Keine Angst! Er wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf der Erde einschlagen. Am 27. Dezember 2024 wurde der Erdbahnkreuzer mit dem ATLAS-Teleskop in Rio Hurtado (Chile) entdeckt. Mit Stand 21. Februar 2025 wird eine Eventualität für einen Einschlag am 22. Dezember 2032 mit 0,36 % bzw. 1 zu 280 angegeben. Der Asteroid ist mit Stand Februar 2025 in der 24. Größenklasse zu beobachten. Seine Größe beträgt etwa 40-100 Meter im Durchmesser.

Also, kein großer Anlass zur Sorge!

Rechts künstlerische Darstellung eines Asteroiden.

Eine interessante Frage

Einmal wurde ich gefragt, wie lange es wohl dauern würde, mit einem Passagierflugzeug zum Orionnebel M42/43 zu fliegen.

M42/43 ist von der Erde 1350 Lichtjahre entfernt.

Ein Lichtjahr sind 9 460 730 472 580,8 km.

Mal 1350 sind 12.771.986.137.984.080 km.

Nehmen wir eine Reisegeschwindigkeit eines Passagierflugzeuges von 750 km/h an.

12.771.986.137.984.080 geteilt durch 750 sind:

17.029.314.850.645,44 Stunden

= 709.554.785.443,56 Tage

= 1.993.131.419,8 Jahre

Hmmm... Man sollte auf jeden Fall genug Butterbrote dabei haben.

M31 - die Andromeda-Galaxie

M31 mit ihren beiden Begleitgalaxien M32 und M110 ist unsere Nachbargalaxie in 2,52 Mio. Lichtjahren Entfernung und gleichzeitig die größte Galaxie der Lokalen Gruppe. Sie enthält 200 bis 400 Mia. Sonnenmassen und wird in drei Mia. Jahren mit unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße zu einer einzigen, großen Galaxie verschmelzen. Der Astronom Edwin Hubble identifizierte M31 1924 als erstes Objekt außerhalb der Milchstraße. Die Andromeda-Galaxie kulminiert am 22. Oktober, d.h. sie steht dann an ihrem höchsten Punkt am Himmel. Schon mit einem kleinen Teleskop oder Feldstecher ist sie gut zu beobachten, vorausgesetzt der Himmel ist dunkel genug.

Die Plejaden

M45 oder das Siebengestirn (Bild rechts) gehört, wie der Orion zu den klassischen Herbstobjekten und kulminiert am 8. Dezember. Der offene Sternhaufen der Plejaden ist etwa 425 Lichtjahre von der Erde entfernt. M45 durchläuft den Rand einer Dunkelwolke, die das Licht der hellblauen, noch jungen Sterne reflektiert. Der Nebel ist also ein Reflexionsnebel .

Jupiter und Io

Jupiter mit seinem Galileischen Mond Io. Aufnahme vom 18.01.2025. Sehr schön ist auch der Große Rote Fleck (GRF) zu sehen. Hierbei handelt es sich um den größten Sturm im Sonnensystem. Er hat eine Oberfläche, die größer als unsere Erde ist.

Venus

Die Venus ist der hellste Planet am Abend- oder Morgenhimmel und steht zur Zeit abends im Südwesten. Die Venus zeigt eine Phasengestalt, weil sie unser innerer Nachbar im Sonnensystem ist. Oft wird sie als Schwesterplanet der Erde bezeichnet, weil die Venus ebenfalls ein Gesteinsplanet ist und von der Größe mit 12.104 km Durchmesser nur etwas kleiner als die Erde (12.756 km) ist. Auch die Schwerkraft ist ähnlich: Wer auf der Erde 100 kg wiegt, der wiegt auf der Venus 91 kg. Die Venus hat eine äußerst giftige CO² Atmosphäre, aus der es Schwefelsäure regnet. Die mittlere Oberflächentemperatur beträgt 470°C, Blei wäre hier flüssig. Der Druck beträgt 90 Erdatmosphären und würde jeden Astronauten sofort zerquetschen. Die Venus ist ein wirklich sehr unwirtlicher Ort, auf dem es kein Leben gibt.

Auf den Bildern in verschiedenen Vergrößerungen sieht man sehr schön die Phasengestalt und die giftige, gelbliche Atmosphäre.

Venus

Zur Zeit der "Abendstern"

Alle Aufnahmen sind vom 18.01.2025

Der Orionkomplex

M42/M43 (Bild rechts) ist ein schönes und prominentes Beispiel für einen Emissionsnebel. In 1350 Lichtjahren Entfernung entstehen dort gerade Sternsysteme, wie unser eigenes Sonnensystem. Der Orionnebel kulminiert am 04. Januar, das heißt, dann steht er am höchsten am Nachthimmel und ist daher am besten zu beobachten. Schon mit einem Feldstecher ist er klar erkennbar und zu beobachten. Den Orionnebel findet man ganz einfach unter den drei Gürtelsternen des Sternbildes Orion.

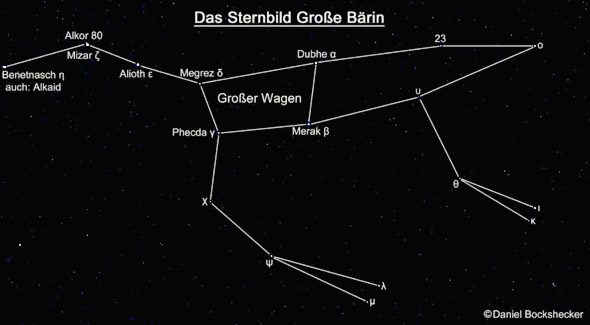

Die Sternbilder

Der gesamte Sternhimmel ist in 88 Sternbilder, davon 13 Tierkreiszeichen eingeteilt. Das Besondere an den Tierkreiszeichen ist, dass sie auf der Ekliptik liegen, jener gedachten Linie am Himmel, auf der Sonne, Mond und Planeten ihre Bahnen ziehen. Eines der prominentesten ist die Große Bärin (lat. Ursa Major). Das Sternbild ist zirkumpolar am Nordhimmel aufzufinden. ein Teil davon ist auch als Großer Wagen bekannt. Er stellt kein eigenes Sternbild dar, sondern ist ein Asterismus, ein Teil eines Sternbildes.

Da die Sterne unterschiedlich weit von der Erde weg sind, würden die uns bekannten Sternbilder von einem anderen Planetensystem völlig anders aussehen. Wir erhalten bei der Himmelsbeobachtung nur ein zweidimensionales Bild von einem dreidimensionalen Raum.

Der Mond

Schon seit Jahrtausenden ranken sich etliche Mythen und Legenden um ihn. Doch diese entbehren jeder wissenschaftlichen Grundlage und sind daher blanker Unsinn.

Der treue Begleiter der Erde ist durch eine gewaltige Kollision aus ihr entstanden und besteht hauptsächlich aus vulkanischen Basalt und einem Eisenkern. Der Mond hat einen Durchmesser von 3.474,2 km und umrundet seinen Mutterplaneten in einer gebundenen Rotation. Dadurch zeigt er und stets die gleiche Seite. Durch die Libration sind von der Erde aus 59% Mondoberfläche zu beobachten. Die mittlere Entfernung zwischen erde und Mond beträgt 384.400 km. Das sind 1,28 Lichtsekunden.

Der Mond

Der Erdtrabant besitzt nur etwa ein sechstel der Erdgravitation (Schwerkraft). Das heißt: Wer auf der Erde 100 Kg wiegt, der wiegt auf dem Mond nur 16 Kg. Das liegt daran, dass der Mond wesentlich weniger Masse als die Erde besitzt.

Da unser treuer Begleiter anstelle einer Atmosphäre nur eine extrem geringe Exosphäre besitzt und damit kein Wettergeschehen hat, schwanken die Tages- und Nachttemperaturen gewaltig: Sie liegen auf der Oberfläche zwischen +130°C und -150°C.

Ohne den Mond hätte es wahrscheinlich nie Leben auf der Erde gegeben. Durch seine Anziehungskraft (Gravitation) sorgt er nicht nur für die Gezeiten (Ebbe und Flut), sondern stabilisiert mit ihr auch die Erdachse. Die würde sonst, wie bei einem Kreisel kippen und ihre Ausrichtung ständig chaotisch ändern. Mit fatalen Folgen für das Leben: Extreme und sehr schnelle Klimaveränderungen, Superstürme Eiszeiten am Äquator und sengende Hitze an den Polen wären nur einige Folgen. Somit ist das Erde - Mond System im Sonnensystem einzigartig und zugleich unser sicheres Zuhause. Im Vergleich mit den anderen Planeten hat die Erde den verhältnismäßig größten Mond in unserem gesamten Planetensystem

Der Mond

Dadurch, dass der Mond keine Atmosphäre (Lufthülle) besitzt, trifft jeder Komet, Asteroid oder Meteorit ungebremst auf die Mondoberfläche und hinterlässt Krater. Da es auf dem Erdbegleiter keine Erosion (Oberflächenveränderung durch Wetter) und Plattentektonik gibt, ist fast jeder Krater der ca. 4 Milliarden Jahre langen Mondgeschichte noch sichtbar. Auf der Oberfläche befindet sich durch diesen ewigen Mahlstrom Regolith. Das ist sehr feiner Staub. Dieser setzte sich bes er mit in die Landefähre und später auch ins Kommandomodul gelangte. Die Astronauten der Apollo-Missionen sagten später übereinstimmend, dass der Mond nach Schießpulver riecht.

Montes Alpes

Die Alpen

Manch einer wird sich wundern, in auf dieser Seite etwas über die Alpen zu lesen. Die Nomenklatur der Mondberge folgt den Gebirgsnamen der Erde. Und so gibt es auf dem Mond auch die Alpen. Auf dem Erdtrabanten liegen sie am nordöstlichen Ufer des Mare Imbrium (Regenmeer) und erstrecken sich über 300 km, bei einer maximalen Höhe von 2.500 m. Die Alpen werden durch das Alpental in einen nördlichen und einen südlichen Teil getrennt.

Vallis Alpes

Das Alpental

Mit einer Länge von knapp 170 km und einer Tiefe von 1.000 m durchschneidet dieser gewaltige Graben mit einer Breite von maximal 11 km die Alpen. Das Vallis Alpes besteht aus zwei parallel laufenden tektonischen Bruchzonen, zwischen denen der Mondboden eingebrochen ist und sich gesenkt hat. Das Tal ist einzigartig auf dem Mond.

Die Sonne

Sie ist der Zentralstern unseres Sonnensystems und hält es mit ihrer Gravitation zusammen. Die Sonne hat einen Durchmesser von 1.390.400 km (Erde: 12.756 km) und umrundet das Milchstraßenzentrum einmal in 225 Mio. Jahren. Man nennt dies ein Galaktisches Jahr. Vor einem Galaktischen Jahr lebten auf der Erde die ersten Dinosaurier. Die Sonne enthält 99,86% der Gesamtmasse des Sonnensystems bei einer Dichte von 1,4 g/cm³ (Erde: 5,5 g/cm³) und besteht

hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Die Erde hätte 1,3 Mio. mal in ihr Platz. Die mittlere Entfernung zwischen Sonne und Erde beträgt 150 Mio. km. Die Oberfläche der Sonne verändert sich ständig. Interessant ist es, die

Sonnenflecken zu beobachten. Sie entstehen durch Verwirbelungen im Sonnenmagnetfeld und sind mit 4.000°C kühler als die Umgebungstemperatur mit 6.000°C. Deshalb erscheinen sie dunkler.

Mars

Er umrundet als vierter Planet unsere Sonne in einem mittleren Abstand von 227.936.640 km und ist mit einem Durchmesser von 6.796 km deutlich kleiner als unsere Erde (12.756 km). Dafür hat er gleich zwei Monde: Phobos und Deimos. Passend zum Kriegsgott Mars heißen sie übersetzt "Furcht" und "Schrecken". Vermutlich handelt es sich um eingefangene Asteroiden. Für Amateurastronomen sind sie viel zu klein, um sie abbilden zu können. Die Schwerkraft auf dem Mars ist wesentlich geringer als auf der Erde: Wer auf der Erde 100 Kg wiegt, der wiegt auf dem Mars nur 38 Kg. Ein Tag auf ihm dauert 24 h und 38 min. Hier ist auch der größte Berg des Sonnensystems beheimatet: Der Schildvulkan Olympus Mons ragt 27 km über die umliegenden Ebenen hinaus. Einst gab es große Mengen flüssigen Wassers auf dem Mars, doch Anzeichen für Leben hat man bisher keine gefunden. Mit nur 1/100 des irdischen Luftdrucks ist seine Atmosphäre extrem dünn.Ein Mensch könnte dort ohne Druckanzug nicht überleben. Zudem ist sie sehr giftig, denn sie besteht aus CO². Der Mars rostet übrigens: Auf seiner Oberfläche liegt eine Schicht aus Eisenoxid. Daher seine rote Färbung.

Jupiter

Mit einem Durchmesser von 142.984 km ist er der größte Planet im Sonnensystem und ein wahrer Gigant. Auch er besteht, ganz ähnlich wie die Sonne, hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium, jedoch mit einer geringeren Dichte von 1,3 g/cm³. Durch seine sehr große Masse hat er auch ein starkes Gravitationsfeld: Wer auf der Erde 100 Kg wiegt, der wiegt auf dem Jupiter 214 Kg. auf dem Gasriesen dauert ein Jahr 11,9 Erdjahre, so lange braucht er, um die Sonne einmal zu umrunden. Die Tage sind auf Jupiter allerdings deutlich kürzer als auf der Erde: In 9 h 55 min. dreht er sich einmal um seine eigene Achse. Durch diese schnelle Rotation entstehen enorme Fliehkräfte, dadurch ist er an seinen Polen sehr stark abgeflacht und erhält dadurch seine ellipsoide Form. Bei den Verdickungen in den Wolkenbändern handelt es sich um Sturmgebiete mit Windgeschwindigkeiten von einigen tausend km/h. Teilweise sind sie größer als die Erde.

Saturn

Einen spektakulären und zugleich wunderschönen Anblick im Teleskop bietet Saturn. Wer diesen Anblick einmal genießen durfte, wird ihn nie wieder vergessen. Auch Saturn ist, wie sein großer Bruder Jupiter, ein Gasriese und besteht ebenfalls hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Daneben kommen noch andere Gase in sehr geringen Mengen vor. Er hat einen mittleren Durchmesser von 120.536 km (Erde: 12.756 km). Damit würde die Erde 755 mal in ihm Platz finden.Saturn ist jedoch nur 95 mal so massereich wie die Erde. Das liegt an seiner geringen Dichte von 0,7 g/cm³. Dies entspricht in etwa zwei Drittel der Dichte von Wasser. Saturn würde also in Wasser schwimmen. Da der Planet relativ wenig Masse besitzt, ist auch seine Anziehungskraft relativ gering: Wer auf der Erde 100 Kg wiegt der wiegt auf Saturn nur 74 kg.Ein Saturnjahr ist für irdische Verhältnisse recht lang: Es dauert 29,5 Erdjahre. Dafür sind seine Tage mit einer Dauer von 10 h 45 min. wesentlich kürzer. Durch seine schnelle Rotation ist auch er ein Ellipsoid und keine perfekte Kugel. Stürme mit Überschallgeschwindigkeit sind ebenfalls eine Folge der schnellen Rotation. Im Saturnsystem sind bisher 62 Monde bekannt. Titan ist sein größter und bekanntester Mond, der einzige Trabant im Sonnensystem mit einer dichten Atmosphäre. Saturns unverwechselbares Markenzeichen sind seine Ringe. Sie verlaufen direkt über seinem Äquator und bestehen aus Wassereis welches welches in Millimeter kleinen Stückchen bis hin zu Brocken in Häusergröße um ihn kreist.

Kometen

Trotz ihrer Schönheit galten Kometen früher als Unheilsbringer, reihen sie sich doch nicht in die Bewegung anderer Objekte über den Nachthimmel ein, sondern tauchen scheinbar willkürlich vor dem Sternenhintergrund auf und verschwinden wieder. Heute wissen wir deutlich mehr über sie. Den Großteil der Kometenmasse macht der Kern aus. Er besteht aus Gesteinen, gefrorenen Gasen und Wassereis und ähnelt damit einem riesigen, schmutzigen Schneeball. Den Kern umhüllt die Koma, eine Schicht aus Gasen und Staub. Wenn sich der Komet der Sonne nähert, beginnt die Materie im Kern zu sublimieren, d.h. sie geht vom festen direkt in den gasförmigen Zustand über. Diese wird dann vom Sonnenwind mitgerissen und ruft so die Kometenschweife hervor. Einer besteht aus Gas, einer aus Staub. Die Schweife können mehrere Mio. km lang werden. Kometen sind 4,6 Mia. Jahre alte Zeitkapseln, enthalten sie doch das Urmaterial, aus dem einst das Sonnensystem entstand. Die Vagabunden kommen aus dem Asteroiden- oder Kuipergürtel und haben stark elliptische Bahnen.